Спецгруппа «Выстрел»

По Ялтинскому соглашению эта территория должна была войти в советскую зону оккупации. Перед тем, как передать её СССР, американцы вывезли все части ракет и всё оборудование завода. СССР, однако, смог получить техническую документацию на V-2.

По указанию Сталина, в августе 1945 года в Германию была отправлена спецгруппа «Выстрел» во главе с Королёвым, освобождённым из заключения через месяц после того, как немцы впервые применили V-2. Её задачей было найти ракеты и кое-какие детали (в частности, двигатели) удалось обнаружить.

Сталин дал указание скопировать V-2, не допуская фантазий. Для изучения немецких ракет был образован советский НИИ под названием «Нордхаузен», объединивший все группы ракетных специалистов из СССР и Восточной Германии и все предприятия по производству деталей V-2 и сборке ракет, находившиеся в советской зоне.

Смерть И.И. Ползунова

Материальные условия жизни Ползунова почти не улучшились и после того, как он стал «механикусом».

Он вынужден был, отказывая себе в самом необходимом, строить за свой счет модель «огнедействующей» машины, которую намеревался послать в Петербург. Впрочем, собрать изготовленные им детали этой модели механик уже не успел.

Болезнь его становилась все более тяжелой. Непомерное физическое и нервное напряжение зимой 1765-1766 годов во время сооружения огромной машины усугубило ход болезни. Тридцатисемилетний изобретатель в расцвете творческих способностей, накануне завершения своей замечательной машины почувствовал приближение смерти. И только тогда — 21 апреля 1766 года — продиктовал он своему ученику Ивану Черницыну «челобитную» на имя Екатерины II — потрясающий документ, в котором особенно ярко отразился духовный облик выдающегося русского изобретателя — скромного, настойчивого, полного «благородной упрямки» (говоря словами Ломоносова) в достижении основной цели жизни — развития отечественного производства.

Механик напоминал там о состоявшемся в свое время одобрении его проекта «с планом и описанием новой машины», отметив, между прочим, и произвол горного начальства, не выдавшего ему обещанной награды. Он предвидел возможность смерти, «о его больше всего беспокоила судьба машины. Вынужденный просить об увольнении по болезни «от всего того машинного производства», изобретатель подчеркивал, что его ученики Левзин и Черницын при поддержке Порошина и других горных офицеров смогут довести его дело до конца, что Левзин и Черницын поняли устройство машины во всех деталях «и производство знают».

Видимо, заводские чиновники испугались нагоняя из Петербурга за то, что задержали наградные. В тот же день 21 апреля 1766 года они отослали прикованному к постели Ползунову, изнемогавшему от жестокого горлового кровотечения, жара и невыносимых болей, 400 рублей серебром. Лекарь Яков Кизинг стал более внимательно, чем прежде, «пользовать» больного. Но было уже поздно. 16 мая 1766 года первый русский теплотехник скончался.

Ракетно-космическая техника и практическая космонавтика

Имя Сергея Павловича Королёва характеризует одну из наиболее ярких страниц истории нашего государства – эру освоения космического пространства. Первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос, первый выход космонавта в открытый космос, многолетняя работа орбитальной станции и многое другое непосредственно связано с именем академика Королёва – первого Главного конструктора ракетно-космических систем. С 1953 по 1961 год каждый день Королёва был расписан по минутам: одновременно он работал над проектами пилотируемого космического корабля, искусственного спутника и межконтинентальной ракеты. 4 октября 1957 года стало великим днём для мировой космонавтики: после этого спутник еще долгих 30 лет пролетал через советскую поп-культуру и даже прописался в Оксфордском словаре как «sputnik». Ну а о том, что произошло 12 апреля 1961 года, достаточно сказать «человек в космосе», ведь почти каждый наш соотечественник знает, о чем идет речь.

ГИРД

В СССР ракетным делом занимались Группы изучения реактивного движения (ГИРД), созданные в 1931 году и опиравшиеся на труды Циолковского. Инициаторами создания московской группы были Тихонравов и Цандер, работал там и Королёв.

В 1932 году ГИРД получили госбюджетное финансирование по линии наркомата обороны. В 1933 году на базе московской ГИРД был создан Реактивный институт при наркомате тяжёлой промышленности СССР. Однако в 1937-1938 годы его работы были фактически приостановлены. Большая группа сотрудников института, включая Королёва, подверглась репрессиям. Ракетному делу в СССР был нанесён болезненный удар, оно сильно отстало от своего немецкого соперника.

Самолеты Андрея Туполева

В конструкторском бюро Андрея Туполева было разработано более 100 типов самолетов, 70 из которых в разные годы выпускались серийно. При участии его самолётов установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода “Челюскин” при участии самолёта АНТ-4. Беспосадочные перелеты экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова в США через Северный полюс выполнялись на самолётах модели АНТ-25. В научных экспедициях “Северный полюс” Ивана Папанина также использовались самолёты АНТ-25. Большое число самолётов-бомбардировщиков, торпедоносцев, разведчиков конструкции Туполева (ТВ-1, ТВ-3, СБ, ТВ-7, МТБ-2, ТУ-2) и торпедных катеров Г-4, Г-5 применялось в боевых действиях в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. В мирное время в числе разработанных под руководством Туполева военных и гражданских самолетов значились стратегический бомбардировщик Ту-4, первый советский реактивный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, ракетоносец-бомбардировщик дальнего действия Ту-16, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22; первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 (был построен на базе бомбардировщика Ту-16), первый турбовинтовой межконтинентальный пассажирский авиалайнер Ту-114, ближне- и среднемагистральные самолеты Ту-124, Ту-134, Ту-154. Совместно с Алексеем Туполевым был разработан сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Самолеты Туполева стали основой парка авиакомпании “Аэрофлот”, а также эксплуатировались в десятках стран по всему миру.

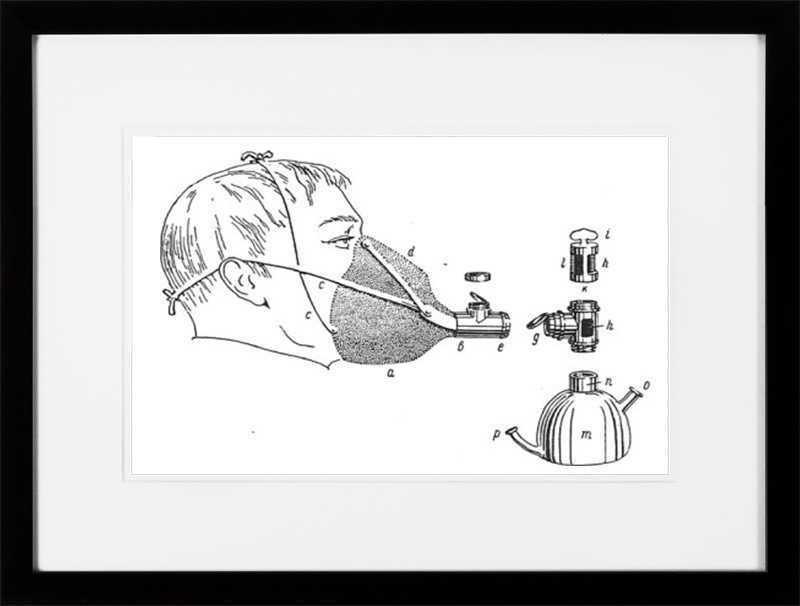

Наркоз

С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли. Особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов – великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.

Электромобиль

Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению её до сегодняшнего состояния количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесных экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колёс значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км/ч, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал праотцом известного нам троллейбуса.

Секрет живучести «черной смерти»

Почему Ил-2 был настолько опасен, несмотря на наличие серьезных недостатков? Секрет заключался в его броне. С проблемой незащищенности истребителей советские летчики столкнулись еще в те времена, когда они принимали участие в войне в Испании. «Мессершмиты» наносили серьезный урон советским войскам, что натолкнуло одного из летчиков на гениальную в своей простоте мысль. Он просто вырезал из борта поврежденного бронекатера кусок, который разместил за пилотским креслом. Такая «бронеспинка», которую начали устанавливать все летчики, отлично защищала от свинцовых пуль, но бронебойные входили в нее, как в масло, и легко пробивали. Советские ученые-металловеды Сергей Кишкин и Николай Скляров начали разработку нового типа авиационной брони, которая была бы одновременно прочной и пластичной. Результатом стало изобретение двухслойной брони. Ее тыльный слой был пластичным, а наружный по прочности почти не уступал сердечнику бронебойного снаряда. Разработка понравилась Сталину. Считается, что именно он дал ей название «активная броня».

Для истребителя хватало и одной бронеспинки, а штурмовики подвергались обстрелам не только с воздуха, но и с земли. Здесь нужен был совершенно иной уровень защиты, да еще и такой, который не ухудшил бы летные характеристики боевой машины. Ильюшин сам взялся за решение этой задачи. Он придумал инновационный метод включения бронекорпуса в силовую схему, вместо внедрения бронированных элементов в уже готовую конструкцию. На тот момент эта идея казалась безумной и совершенно невыполнимой, но конструктор все же довел дело до конца и воплотил свой авантюрный проект в жизнь. Броню пришлось изготавливать особым многоэтапным методом — сначала проводить штамповку нагретого металла, а после закаливать его путем охлаждения. Если процедуру охлаждения затянуть и передержать сталь, то желаемой прочности не добиться. Специалисты на глаз могут определять температуру металла по его цвету, но с почерневшей ни один из них работать не стал бы, так как она в процессе может взорваться. Для брони Ил-2 требовалась именно такая «черная» штамповка.

Предприятие по копированию V-2

В ноябре 1946 года первые 17 немецких специалистов-ракетчиков с семьями были доставлены в СССР и размещены в посёлке Лобаново вблизи подмосковных Химок в специально построенных финских домиках.

Базовым предприятием по копированию V-2 стал вначале самолётостроительный завод №456 в Химках. Всего в СССР было перевезено около пятисот немецких специалистов, из которых 150 сосредоточили в посёлке Городомля на берегу озера Селигер.

В начале 1947 года все советские специалисты «Нордхаузена» также были переведены в СССР, проект «Нордхаузен» закрыт, все работы над ракетами сосредотачивались на территории СССР.

Немецкие модификации первых ДВС

В 1876 году исследованиями стали заниматься немецкие ученые. Многие из их имен по сей день считаются весьма известными в автомобильной индустрии. Первым стоит назвать Николаса Отто. Благодаря этому исследователю появился легендарный «цикл Отто». Этот ученый первым придумал и создал двигатель, который работал на четырех цилиндрах. После чего уже в 1877 году исследователь получил патент на новое устройство. Этот двигатель по сей день лежит в основе множества современных моторов.

Еще одним известным ученым, который внес значительный вклад в развитие ДВС, стал Готлиб Даймлер. В сотрудничестве с Вильгельмом Майбахом он придумал мотор, который работал на основе газа.

В 1886 году ученые создали первый автомобиль, который работал на ДВС. Устройство получило название Reitwagen. До того момента движок ставили на двухколесный транспорт. Майбах придумал первый карбюратор с жиклерами, который тоже использовался довольно длительное время.

Чтобы создать эффективный ДВС, инженерам пришлось объединить свои усилия. В результате сформировалась группа ученых, в которую вошли Майбах, Отто и Даймлер. Они смогли собирать по 2 мотора в день. По тем временем это был отличный показатель.

Однако спустя некоторое время позиции исследователей в совершенствовании устройств разошлись. В результате Даймлер покинул команду для основания собственной компании. Майбах последовал за своим другом.

Не менее известным немецким ученым стал Карл Бенц. Первый ДВС он создал в 1886 году. К тому моменту у ученого уже была своя компания Benz & Company.

Maybach Type 57S в карбоновом обвесе

Попытка возродить Майбах потерпела неудачу. Родительская компания Daimler в прошлом году приняла решение о прекращении производства двух моделей шикарных седанов, 57 и 62 серии, собирали которые с 2002 по 2013 год. Но несмотря на прекращение производства спрос на подобные автомобили в определенных кругах остается стабильно устойчивым.

Это можно заметить по тюнингу таких автомобилей. Ведь глубокий тюнинг столь дорогой машины это не наклейку на холодильник прилепить, нужны и немалые деньги, и главное желание изменить автомобиль, что бы он и дальше притягивал взгляды всех окружающих…. Для таких владельцев и работает фирма Knight Luxury предлагающая экзотический тюнинг за сумму с шестью нулями.

Главный офис компании находится в Майами, но все основные работы по тюнингу производятся в Германии. И этот международный конгломерат создает из дорогой машины произведение искусства из карбона и новых технологий.

Показанная на фото модель- Maybach 57S. Она расшифровывается как стандартная 5.7 метровая версия седана с 5.5 литровым двигателем V12 с двумя турбинами мощностью 559 л.с..

Внешне машина получила новый аэрокит сделанный из карбонового волокна, как впрочем на ней были заменены и другие части кузова, по- кругу (включая капот, багажник, решетку радиатора и так далее), то что не было полностью сделано из углепластика было в него «завернуто». Например двери и крылья седана, а также 24 дюймовые колесные диски, обутые в Pirelli размерностью 285/30 R24.

Под капотом также появился облегченный материал, пластиковая защита двигателя и воздушные фильтры тоже выполнены из него.

Если вы удумаете, что с салоном автомобиля произошли похожие перемены, то вы правы. Команда Knight Luxury полностью переделала интерьер придерживаясь стиля внешнего дизайна. Карбон появился внутри везде где только можно, плюс высококлассная кожа и алькантара для обивки дверей, руля, панели, центральной консоли и других элементов.

Новое освещение и множество девайсов Apple (несколько iPad’ов и Apple TV) подключенных к единой развлекательной системе дополняют возможности автомобиля для пассажиров.

Со стороны изменения технических спринтерских данных автомобиля серьезных изменений не произошло, спорт кит в двигатель и новая выхлопная система, прибавка к мощности- 703 л.с..

В Knight Luxury говорят, что стоимость зависит от выбранных для переделки опций. И отметили, что ценник в $1 миллион не далек от истины.

Телеграф

Человечество всегда искало способы максимально быстрой передачи информации от одного источника другому. Огонь, дым от костра, различные комбинации звуковых сигналов помогали людям передавать сигналы бедствия и другие чрезвычайные сообщения. Развитие этого процесса – бесспорно, одна из важнейших задач, стоящих перед миром. Первый электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 году, представив его в своей квартире. Он придумал определенную комбинацию символов, каждой из которых соответствовала буква алфавита. Эта комбинация проявлялась на аппарате черными или белыми кружками.

Телевидение

Открытие и широкое распространение телевизионного вещания кардинальным образом изменило способы распространения информации в обществе. К этому мощнейшему достижению причастен и Борис Львович Розинг, который в июле 1907 года подал заявку на изобретение «Способа электрической передачи изображений на расстояния». Борису Львовичу удалось успешно передать и получить точное изображение на экране пока ещё простейшего устройства, бывшего прототипом кинескопа современного телевизора, которое ученый назвал «электрическим телескопом». Среди тех, кто помогал Розингу с опытом, был тогда ещё студент Санкт-Петербургского Технологического института Владимир Зворыкин – именно его, а не Розинга, через несколько десятилетий назовут отцом телевидения, хотя в основе работы всех воспроизводящих телевизионных устройств лежал принцип, открытый Борисом Львовичем в 1911 году.

Создание И.И. Ползуновым универсальной паровой машины

К марту 1764 года Ползунов разработал подробный второй проект парового двигателя несколько иной конструкции, позволившего непосредственно приводить в действие воздуходувные мехи при сереброплавильных печах.

В январе 1764 года заводское начальство вынесло решение о применении машин системы Ползунова — как при Барнаульском заводе, так и на Новолазурском и Семеновском рудниках. Возможно, что на эти рудники предполагалось перенести барнаульскую машину.

Для производства деталей паровой машины Ползунов сконструировал ряд станков — токарных и др. — с водяным приводом.

К числу серьезных ошибок, нередко повторявшихся в литературе о Ползунове, принадлежит утверждение, будто изобретатель был одиночкой и создавал все свои гидротехнические и теплотехнические установки единолично.

Верно, конечно, что круг помощников Ползунова был еще узок. Но такие помощники были. Да было бы и физически невозможно одному человеку сооружать огромную по тем временам паровую машину.

К «механикусу» Ползунову было прикомандировано четыре ученика — Дмитрий Левзин, Федор Овчинников, Иван Черницын и Петр Вятченин, мастер по расковке меди Филат Медведев и отставной мастеровой Спиридон Бобровников.

19 марта 1764 года Ползунов просил также прикомандировать еще следующих мастеров по литейному делу: плавильщиков («шмельцеров») Ивана Шевангина, Сергея Трусова, Федора Кирсанова и Ивана Колмина, кузнеца Ефима Материна, обжигальщика Михайлу Густокашина и отставного мастерового Григория Бобровникова; по расковке меди — мастеров Семена Коренева и Козьму Девкина, по меднокотельному, паяльному, кузнечному и слесарному делу — Ивана Клюева, Андрея Зуева, Сафона Васильева и Григория Харитонова; столяров для изготовления моделей и образцов — Игнатия Речкунова и Степана Худякова, а к ним работников из бочкарей — Ивана Сафонова и Петра Кунгурова. Кроме того, Ползунов просил дать ему чернорабочих из заводских крестьян по 40 человек на июль и август и с ними по 10 человек плотников.

Хотя в помощь изобретателю давали меньше людей, чем он просил, но все же частично его ходатайство удовлетворили. Помощники из числа мастеров и чернорабочих у изобретателя были. Особенно значительную роль в постройке машин играли механические ученики Иван Черницын и Дмитрий Левзин,

К декабрю 1765 года «огненная машина» была в основном закончена. Ползунов опробовал ее в действии, заменив для этого случая отсутствовавшие мехи бревнами. Затем приступили к постройке мехов.

Алтайскому механику было несравненно труднее строить паровую машину, чем мастерам Англии, единственной страны, где вообще в то время производились такого рода двигатели.

Чертёж машины Ползунова, выполненный в 1765 г.

Ещё в первой четверти XVIII века там был создан около Лондона специальный завод для выделки паровых цилиндров и других деталей «огнедействующих» машин. С этого завода посылались и мастера для сборки паровых машин (как правило, одноцилиндровых, системы Ньюкомена). И все же английским теплотехникам второй половины XVIII века (в том числе и Уатту) пришлось сталкиваться с огромными трудностями в деле производства деталей паровых машин, которые зачастую оказывались непригодными.

На Алтае не было машиностроительных заводов. Примитивные, почти полностью деревянные машины и механизмы мануфактурных предприятий строились и собирались обычными заводскими плотниками столярами, кузнецами и слесарями.

Внешний вид здания, в котором помещалась машина Ползунова. Позднейшая репродукция чертежа 1765 г.

Ползунов должен был создавать не только детали машин (медные, железные, свинцовые, стальные), но и орудия для производства этих деталей.

И он действительно изготовил множество специальных инструментов, сконструировал ряд станков — токарных и других, частично приводимых в движение силой воды.

Электродвигатель

Борис Семенович Якоби, архитектор по образованию, в возрасте 33 лет, будучи в Кенигсберге, увлекся физикой заряженных частиц, и в 1834 году он делает открытие – электродвигатель, работающий по принципу вращения рабочего вала. Мгновенно Якоби становится знаменитым в ученых кругах, и среди многих приглашений на дальнейшее обучение и развитие он выбирает Петербургский университет. Так, вместе с академиком Эмилием Христиановичем Ленцем он продолжил работу над электродвигателем, создав еще два варианта. Первый был предназначен для лодки и вращал гребные колеса. С помощью этого двигателя судно легко держалось на плаву, двигаясь даже против течения реки Невы. А второй электродвигатель был прообразом современного трамвая и катил по рельсам человека в тележке. Среди изобретений Якоби можно отметить также гальванопластику – процесс, который позволяет создавать идеальные копии исходного предмета. Это открытие повсеместно применялось для украшений интерьеров, домов и многого другого. Среди заслуг ученого также числится создание подземных и подводных кабелей. Борис Якоби стал автором около десятка конструкций телеграфных аппаратов, а в 1850 году изобрел первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат, который работал по принципу синхронного движения. Это устройство было признано одним из крупнейших достижений электротехники середины XIX века.

Генри Форд – отец автоиндустрии

Важный вклад в развитие ДВС внес Генри Форд. В 1903 году он организовал компанию «Форд». При этом знаменитый бизнесмен не только начал разрабатывать новое поколение двигателей, но и предоставил много рабочих мест.

В 1903 году Селден подал против Форда иск. Суть его претензий заключалась в воровстве его конструкции двигателя. Судебный процесс продолжался 8 лет. В результате суд решил, что права истца не нарушаются, а Форд пользуется своей конструкцией мотора.

Когда началась Первая мировая война, Форд стал заниматься разработкой первого тяжелого двигателя, который предназначался для грузовых авто. В период Второй мировой войны его устройство начали устанавливать на грузовые самолеты.

Создание ДВС стало настоящим прорывом в науке. При этом вклад в конструирование и совершенствование этой разработки внесло много известных ученых.

Кто был первым

Итак, работы над ракетами велись двумя группами – советской во главе с Королёвым и немецкой – но в тесном контакте. Немецкую группу возглавлял Хельмут Греттруп, во время войны бывший начальником отдела систем управления ракетного центра в Пенемюнде.

В 1945 году он был среди сотрудников, бежавших вместе с фон Брауном. Однако в том же году советским разведчикам удалось его перевербовать. Немецкие специалисты не считались военнопленными. Для них был установлен довольно свободный режим, они могли организованными группами приезжать в Москву (с сопровождающими из советских спецслужб), их зарплаты были выше, чем у их советских коллег.

Стоит заметить, что вернувшись из СССР в конце 1953 года и поселившись в Западной Германии, Греттруп отверг все предложения работать на США и больше не занимался ракетостроением.

Официально создателями первой советской баллистической ракеты Р-1, построенной по точному образу и подобию V-2, считаются Королёв («главный конструктор изделия №1»), Глушко, Пилюгин, Бармин, Кузнецов. В источниках указываются две даты первого испытания Р-1 на полигоне в Капустином Яре – 18 октября 1947 года и 10 октября 1948 года. Установить, какая из этих дат, разнящихся почти ровно на год, верна, не представляется возможным.

Верны утверждения, что советские баллистические ракеты представляли собой реализацию проектов советской конструкторской группы. Однако обычно забывают отметить, что немецкая группа была лишена возможности доводить свои проекты до практического воплощения. При этом она была обязана делиться всеми своими разработками с советскими инженерами.

Многие технические решения, в дальнейшем использованные во всех советских (и не только) ракетах, были предложены немцами. Это, например, отделяющиеся боеголовки, несущие топливные баки, горячий наддув баков.

За Р-1 последовали более совершенные Р-2 (1949, дальность полёта до 600 км; у V-2 было 250 км), Р-5 (1953, дальность 1200 км), межконтинентальная Р-7 (1957), с помощью которой был выведен на орбиту первый спутник.

« Чем занималась русская Мата Хари

Дорогу «летающему танку»

Первый Ил-2 был выпущен в Воронеже уже спустя три месяца после того, как специалисты получили готовые чертежи. Им удалось уложиться в рекордно короткие сроки, но ситуация требовала действовать быстро, потому что в воздухе уже витал горький запах грядущей войны, которая могла начаться в любой момент. Массовое производство инновационной боевой машины было запущено почти сразу же. К 22 июня 1941 года в СССР выпустили 249 боевых машин, 50 из них уже стояли на вооружении в действующих частях. Боевое крещение Ил-2 произошло через три дня после начала войны, когда самолеты атаковали продвигающиеся колонны противника. Эти первые вылеты выявили и серьезные недостатки штурмовика. Ильюшин заменил второе место для бортового стрелка на дополнительный бензобак, и это сделало грузные самолеты легкой добычей для противников. Впереди страну ждала долгая кровопролитная война, которая унесет миллионы жизней, поэтому проблему нужно было срочно решать. У летчиков не было времени ждать, пока в конструкцию внесут правки на чертежах, а после выпустят новые машины. Строевые авиаполки сами нашли выход из ситуации. На Ил-2 начали устанавливать пулеметы ШКАС, для которых вручную вырезали отверстие за кабиной. Место, которое получило красноречивое название «кабина смерти», занимали оружейники или техники. К началу осени 1942 года в части поступили новые двухместные Ил-2. К сожалению, в них тоже была одна серьезная недоработка, которая унесла жизни многих бортовых стрелков — их кабины не защищала броня. По печальной статистике, на одного погибшего летчика приходилось примерно восемь погибших стрелков. Ил-2, как и его предшественники мог использоваться для решения разных боевых задач. Боевые машины принимали активное участие в бомбардировках противника. На борту каждого самолета была бомбовая нагрузка. Несмотря на большие габариты и низкую маневренность их также использовали в разведывательных целях, если иных вариантов не было. Шла война и наши войска приспосабливались как могли. Штурмовик также успешно применялся для нанесения авиаударов по кораблям и для разрушения путей железнодорожного сообщения.

Ил-2 поставил рекорд — он стал самым массовым самолетом в мировой истории авиации. Поразительная живучесть в сочетании с огненной мощью сделала его опасным противником для немцев. Ил-2 поражал наземные цели всех типов, на каждые 50 вылетов приходилась только одна потеря боевой машины. Если вспомнить о том, какие сложные задачи выполняли эти самолеты, то становится понятно, насколько высок этот показатель.

У Ил-2 была интересная особенность. Если самолет загорался в воздухе, летчик сажал его на брюхо, не выпуская при этом шасси. Потом ему следовало как можно быстрее выбраться из кабины-капсулы и отойти подальше, пока штурмовик не взорвался.

Разработки немцев

Крупнейшим теоретиком ракетостроения в Германии был Герман Оберт, а практической разработкой занялся энтузиаст Вернер фон Браун

В 1932 году на его работы обратило внимание командование рейхсвера и начало скромно его спонсировать

Отметим, что военные СССР и Германии увидели перспективы ракетного оружия в один и тот же год. В ту пору развитие германских вооружений было сковано рамками Версальского договора, в котором, однако, ничего не было сказано про ракеты, в виду их отсутствия в то время.

Вопреки распространённому мнению, приход нацистов к власти поначалу не ускорил, а затормозил работы в Германии над ракетным оружием, так как Гитлер не собирался соблюдать Версальский договор и направлял основные денежные потоки на развитие обычных вооружений: танков, самолётов, артиллерии и так далее.

Финансирование работ фон Брауна оставалось скромным до 1942 года, когда нацистское руководство стало лихорадочно пытаться создать «чудо-оружие», которое помогло бы ему выиграть неудачно складывающуюся войну.

В 1944 году состоялись первые боевые пуски баллистических ракет V-2 (Фау-2) по Англии.

Как закалялись штурмовики

Авиация использовалась для ударов по наземным целям противника еще в годы Первой Мировой войны. Тогда первые бомбардировщики «накрывали» боевые позиции врага и его тыловые сооружения, нанося удар по снабжению армии. Время шло, истребительная авиация, как и зенитная артиллерия, развивалась, поэтому возникла необходимость в создании техники особой конструкции, которая могла бы совершать боевые вылеты в прифронтовую полосу и на линию фронта. Изначально конструкторы решили не придумывать велосипед заново, а модифицировать то, что уже имелось в их распоряжении. Идея адаптации бомбардировщиков и истребителей была реализована, но успешным ее результат назвать было нельзя. Полную защиту от других истребителей противника, которые «свободно охотились» во фронтовой зоне, и от плотного зенитного огня, эти боевые машины не имели. Они были уязвимыми, поэтому специалистам пришлось искать иные пути решения этой проблемы.

Так началась история штурмовиков — особого типа самолетов, которые стоят на вооружении и сегодня. Изначально этот вид боевых машин называли «боевиками». Да, тогда у этого слова был совсем иной смысл. В СССР еще в 30-х годах предпринимались попытки разработать нечто похожее на штурмовики. Почти за десять лет до начала войны были созданы Р-Z и Р-5Ш, но они стали той самой адаптацией под штурмовики, которая все же не позволяла решить поставленные боевые задачи. Р-5Ш можно назвать универсальным самолетом — штурмовик, бомбардировщик, разведчик, который в мирное время использовался для перевозок грузов и пассажиров. Его многозадачность позволяла выполнять разные функции, но боевая машина не могла добиться блестящих успехов в какой-то конкретной области применения. Аналогичная ситуация складывалась и с Р-Z — многоцелевым одномоторным самолетом, который принимал участие в сражениях на Халкин-Голе, в Республиканской Испании и восточных областях Польши.

Гениальный советский авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин совершил настоящую революцию в военной авиации. Первый штурмовик, который был им сконструирован, получил название БШ-2 (ЦКБ-55). Боевая машина, подготовленная ОКБ завода №39, совершила свой первый полет 2 октября 1939 года. За штурвалом штурмовика сидел знаменитый летчик-испытатель Владимир Коккинаки, который всего полгода назад совершил легендарный беспосадочный перелет протяженностью 8 000 километров на еще одном самолете Ильюшина — ДБ-3 по одному из самых популярных в наши дни маршрутов, связывающих Россию с Америкой. До этого Коккинаки без посадок добрался из столицы СССР до Владивостока.

Выпуск БШ-2 ознаменовал начало новой эры в военной авиации. Конструкция боевой машины была инновационной для того времени. Бронированная кабина могла с легкостью выдержать прямое попадание 7,62-миллиметровой пули, выпущенной из любой точки. Бронекапсула была окружена органами управления самолета. Все жизненно важные узлы штурмовика тоже надежно защищались броней. Новый боевой самолет был неуязвим к огню с земли, но у него было немало недостатков, которые в будущем пришлось кропотливо дорабатывать. Самой большой проблемой БЮШ-2 стал двигатель. Сначала Ильюшин поставил на штурмовик АМ-34. Увы, двигатель не тянул тяжелый самолет, поэтому его заменили на АМ-35, но он справлялся с задачей еще хуже из-за массы недоработок.

Тот самый первый полет: как это было?

Самым первым самолетом в истории стал «Флайер-1», на который братья потратили 1000 долларов:

- Летательный аппарат был полностью деревянным — его изготовили из ели. Даже пропеллер был из дерева.

- Сам самолет весил 283 кг, притом на двигатель приходилось 77 кг.

- Размах крыльев машины составлял 12 метров.

- Мотор мощностью в 12 лошадиных сил братья тоже изготовили сами.

Рекорд мог быть установлен тремя днями раньше Уилбером Райтом, но ему сразу не повезло: самолет упал, только-только успев подняться. Через некоторое время изобретатели продолжили испытания. Тогда, 17 декабря 1903 года, за штурвалом был Орвилл. Ему удалось поднять «Флайер-1» в воздух на 3 метра, пролететь за 12 секунд 36,5 м и к тому же благополучно приземлиться. Впечатленные успехом, братья поднимали аэроплан в небо еще несколько раз — в тот же день Уилбер пролетел на машине уже 250 метров.

За происходящим с восторгом наблюдали пятеро зрителей: предпринимателю Бринкли, Адаму Этериджу, Джону Дэниелсу, Уиллу Дугизу из берегового отряда спасателей, а также деревенскому мальчишке Джонни Муру посчастливилось лицезреть, как первый самолет взмывает в небо. К сожалению, «Флайер-1» недолго просуществовал после своего звездного часа — шквальный ветер несколько раз опрокинул машину, отчего ее восстановление стало невозможным.